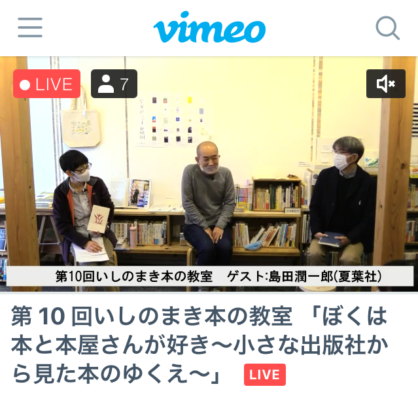

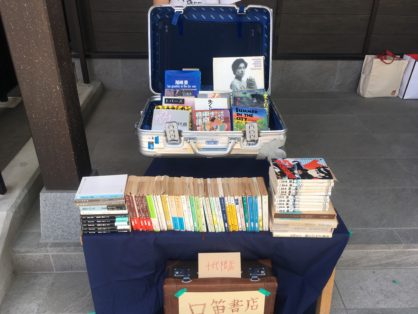

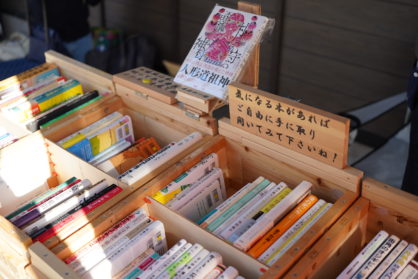

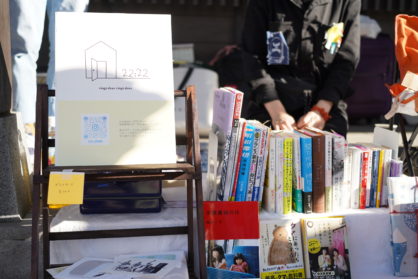

【石巻一箱古本市2023説明会】

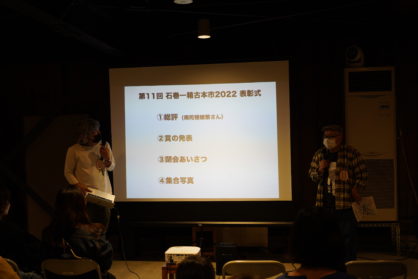

今年で12回目を迎える石巻一箱古本市。

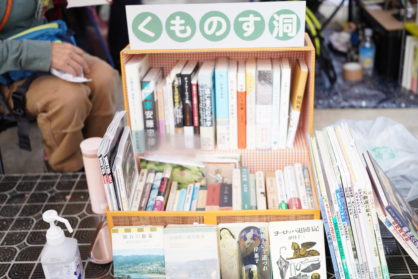

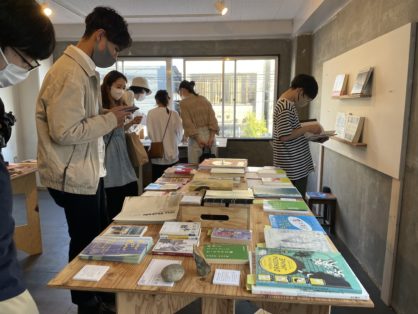

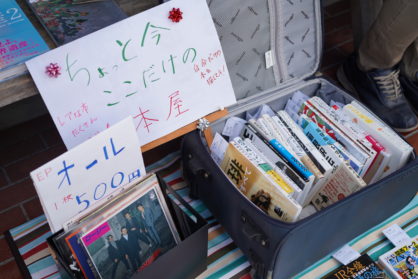

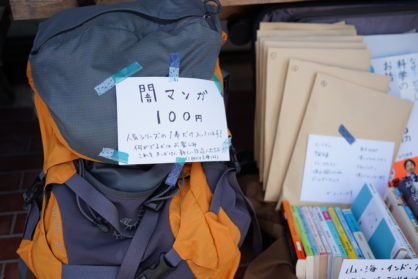

東北じゅうから個性的な一箱店主さんが集まり1日だけの大きな本屋さんをつくります。2023年は10月7日(土)に開催することを決定しました。

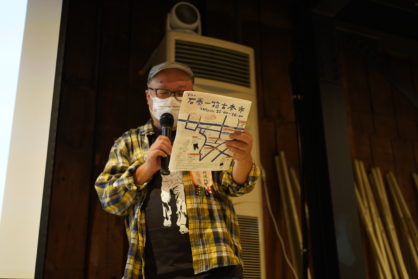

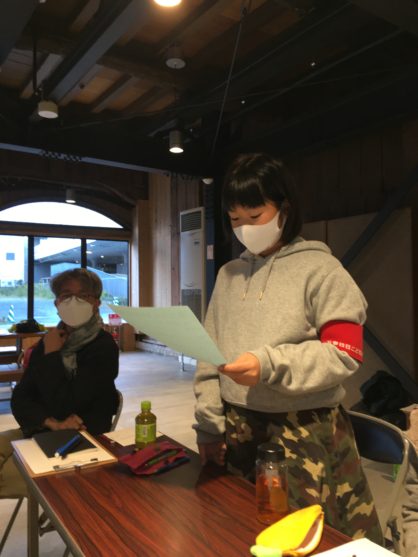

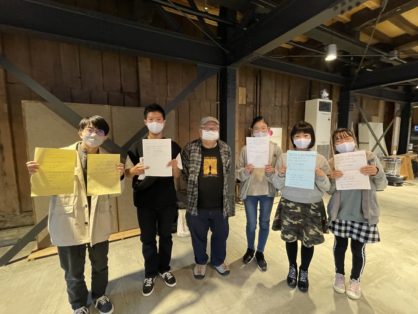

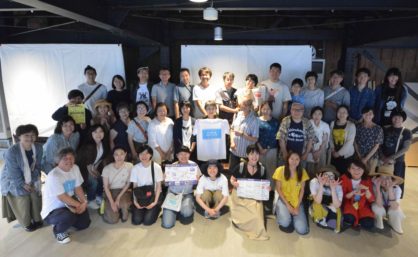

開催に先立ち、石巻一箱古本市のあれこれを説明する説明会を6月25日(日)に開催しました。

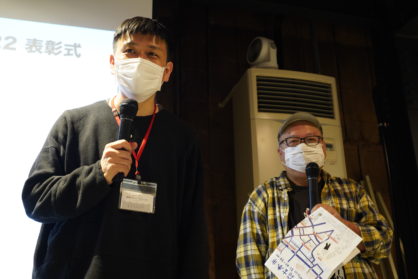

ゲストは「不忍ブックストリートの一箱古本市」発起人であり第1回の石巻一箱古本市から参加してくれているライターの南陀楼綾繁さんです。

一箱古本市から石巻まちの本棚でのこれからの活動など、参加者のみなさんと考えました。

石巻一箱古本市2023は現在出店者、助っ人を絶賛募集中です。この機会にぜひお申し込みください。

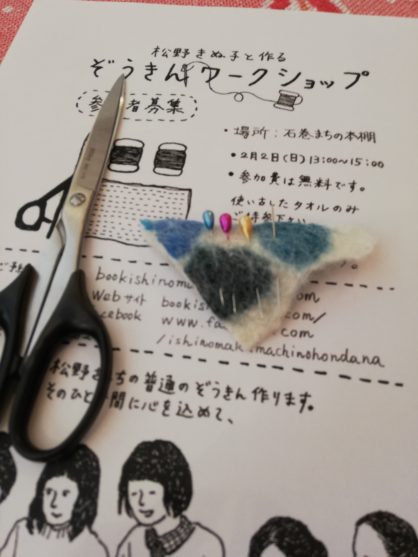

【石巻まちの本棚】武藤良子個展「百椿図」巡回展

【石巻まちの本棚】武藤良子個展「百椿図」巡回展