いしのまき本の教室「出版社にできること

いしのまき本の教室「出版社にできること

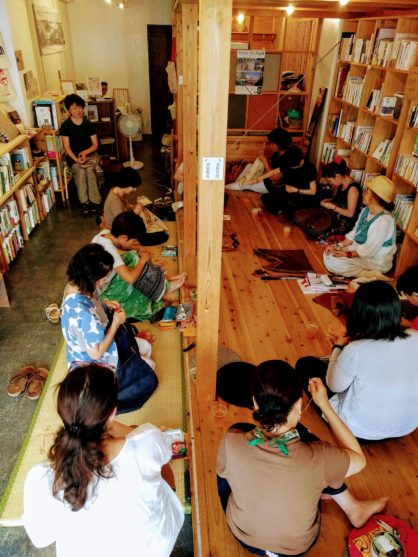

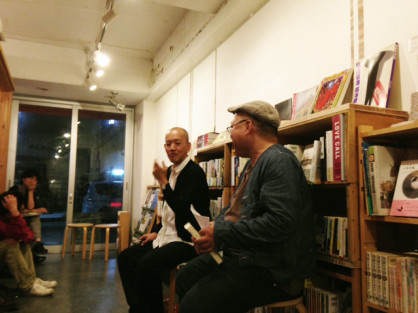

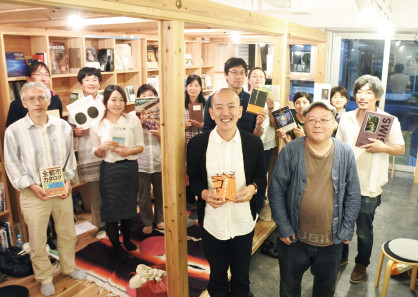

いま子どもたちに大人気の「おしりたんてい」、長く子どもたちに愛読されている「かいけつゾロリ」など、主に子ども向けの本を出版し、なおかつ現在も大ヒット作を生み出しているのが株式会社ポプラ社さんです。そのポプラ社の社長である千葉均さんがなんと石巻のご出身…ということで、このたび石巻まちの本棚と縁がつながり、本の教室の講師として来ていただけることになりました。聞き手は信陽堂編集室/一箱本送り隊の丹治史彦さん。

今回は、まず千葉さんの石巻時代からポプラ社の社長になるまでの長い自己紹介からスタートです。

湊小入学・湊ニ小卒・湊中・石巻高校そして東京大学へ。理系で研究者志望でしたが方向転換して金融の世界へ就職。転職を経て独立しコンサルタント会社をされていましたが、モノを生み出す会社で貢献したいと考えていたところ、ポプラ社が財務担当者を探しているという話があり、二つ返事で入社したのが10年前。本好きではあったけれど、出版など考えたこともなかったそうです。これまで縁のなかった業界へ飛び込み、財務担当者としてポプラ社の経営を立て直し、3年前に社長に就任されました。

石巻のお話を…と話がむけられると、小中学校の時のことはあまり覚えていないのです…と恐縮されつつ、高校生活の話を伺いましたが、そのおぼろげな記憶の中でも、石巻高校の生徒心得綱領の3つのうちの最後の一つ「質實剛健新取獨創自ラ新運ヲ開拓スベシ」という言葉は、今でも強く胸に刻まれているそうです。これぞ「鰐稜」(石巻高校の地元での愛称です)精神!同窓の方は頷いていらっしゃる方も多いはず。

社会人になり、石巻を顧みることも無くなっていた千葉さんですが、転機はやはり東日本大震災。でも個人として石巻になにもできなかったという後ろめたい気落ちでいたところ、社長に就任した頃から不思議と石巻との縁がいくつも繋がります。その後は石巻出身として開き直り、ずっとなにかの形で石巻と関わりたいと思っていたそうでです。「今回素晴らしい機会を与えていただきましてありがとうございます!自分の中のわだかまりが少し溶けたかな…」と素直におっしゃられていたのが印象的でした。

今日も、たまたま本棚滞在中に「おしりたんてい」が売れたそうです。ポプラ社の本が売れているところを目にすると胸が熱くなって感動するという千葉さん。モノを作り出す会社の醍醐味ですね。スマートで穏やかな方なのですが、意外と情熱家なのですね。社長になったからには、子どもたちを少しでも幸せにしたい。一人でも多くの子どもたちに本を読んでもらいたいとのこと。

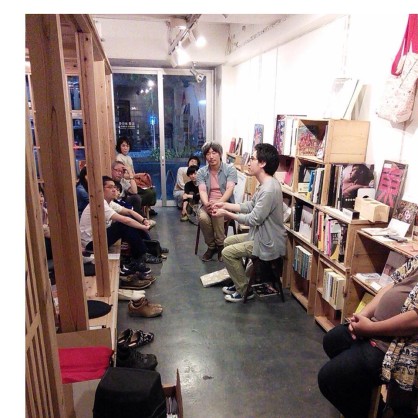

そして後半は出版社の経営、そして出版業界の構造改革の話になりました。

本は「再販制度」という独特の制度の下で流通しています。その特殊な商習慣についてわかりやすく説明していただきながら、これまで行ってきた自社の財務の立て直し、さらには出版業界全体の構造改革へと話が進みます。

出版社は取次と呼ばれる問屋さんに出荷した時点で「売上」となるのですが、後日書店で売れなかった本が返本されてくるとその分がマイナスになります。今やこの返本率が業界全体で平均40%程だそうで、これが出版社の経営、そして業界全体の効率を悪くしている原因の1つです。単純に返本を減らせば利益率が高くなるのは当然なのですが、業界の長年の習慣がそれを難しくしていたとのこと。

これまで全く別の業界にいたからこそ、経営者として出版業界の独特の経営方法に疑問を持ち、社員から反対されながらも、こうすればきっと良くなるという信念と「自ラ新運ヲ開拓スベシ」の精神を持ち、経営改革を進めてこられた千葉さん。こう書くと、バリバリの経営者をイメージするところですが、語り口はとてもやさしく穏やかなのです。

ポプラ社は、たくさんの子どもたちを本好きにすることを目指し、子どもたちが自ら手に取ってくれる本を作るという理念がありました。そのためには、社員がワクワクしながら本を作る会社にしたい。そして社員がハッピーになったその先は、苦しんでいる書店・運送業者・そして作家さんたちにも利益がまわるようにして、業界全体をハッピーにしたい。その構造改革のため、まだまだたくさんの構想もお持ちのようで、ここでも「開拓」の精神をみた思いがしました。

我々のお客様は子どもたち。子どもたちを幸せにしたい。みなさんには希望あふれる未来が待っているということを伝えたい…とおっしゃる千葉社長、そしてポプラ社の皆さんの熱い思いを、参加者みんなが受け止めたことと思います。あの「おしりたんてい」のヒットの裏には、こんな思いが詰まっていたとは!なんだかポプラ社さんの本がちょっと違って見えてきました。

いしのまき本の教室開始前に石巻日日子ども新聞の記者に取材される千葉社長

いしのまき本の教室開始前に石巻日日子ども新聞の記者に取材される千葉社長

今回はこれまでになく「ビジネス」なお話でしたが、すっかりお話に引き込まれてしまいました。今もなお夢を持ってお仕事をされていて、静かな語り口からもワクワク感が伝わってきました。私たちまちの本棚も、子どもたちがワクワクして本を手に取ることのできる場として頑張ります!

帰り際、どんな本がお好きなのかお聞きしたところ、大人になってから節目節目で夏目漱石を通して読むのだそうです。その時々で印象が違うのだとか。漱石は大人になってからこそ読むべきだとも。なるほど。

そんな千葉さん、これからはちょくちょく石巻に帰ってきますおっしゃっていました。またのご来石お待ちしております。ありがとうございました!

(ら)